视频:中国首次公开重庆爆炸案历史影像

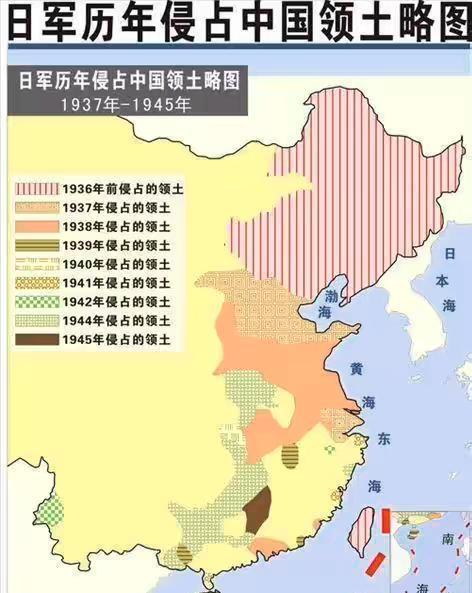

这不是电影场景,这是我们国家战争年代真实而残酷的历史形象!1939年5月4日,日军动用大量战机对重庆进行地毯式轰炸,每4秒投弹一次,造成5000多人伤亡,成为战争史上第一次空袭。在重庆爆炸案中,共有16376名中国人遇难。

以下文字节选自《巨流》第三章,标题由小编添加

齐邦元的《大河》

*文章版权所有,转载请注明出处。

体验重庆轰炸

齐邦元

1939年春后,日机加紧轰炸重庆。除了大雨,天天都来,连有月亮的夜晚也一定会来。人家修好的防空洞只能挡住爆炸碎片,如果直接被击中,只会被摧毁。在重庆周边的高山上设置了许多防空监视哨所。空袭中,哨所的长杆上挂着一盏红灯笼英国投弹兵进行曲,长短的空袭警报响起。敌机在一定范围内入侵,然后挂起了红灯笼。提灯,紧接着紧急警报响起,山城内外急促的长短警报响起。那刺耳刺耳的声音,那恐怖而灾难性的死亡之声,尤其是月夜,从睡梦中醒来,立马下床,系好腰带,穿上鞋子逃命,这样的迷茫和愤怒,持续了好几年的警钟声,在我心里。他的心里有一道永远无法愈合的深深的伤口。

南开没有办法在平坦的地面上搭建防空洞,只能在收到空袭警报后立即撤离。每周开会,他都会带领学生念公式:“一个闹钟,两件衣服,三个人一起走,环顾四周……”

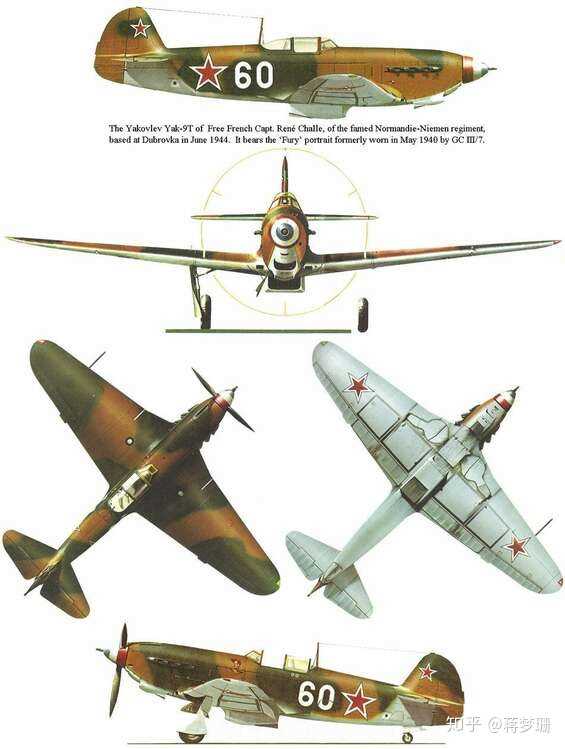

我们女子高中的教室后面是一些小沙丘,就像成千上万的狐狸窝一样。天气晴朗时,可以看到机翼上绘有红太阳的日军轰炸机,看着它的机翼倾斜,一串银色尖锥炸弹从它的腹部落下。有时我们看到我们的驱逐舰从相反的方向战斗,机枪的声音在空中轰鸣;其他时候,我们看到冒烟的飞机,像火球一样掉到地上。我们的心中燃烧着对日本的仇恨。这种感觉是我成长岁月中的真实经历,很难从心里抹去。八年漫长的岁月,我在自己的国家流离失所,没有安全感,连蓝天都是暴虐的,我怎么能忘记呢?

...

经历了当年重庆最严重的火灾,我们选择了一支童子军代表队伍走进城市,一起走向国难。走了大半路,只见士兵们从不灭的大火中抬出无数烧焦的尸体,被军队运出城外。指挥官问带队的老师:“这些宝宝(四川话)在干什么?快把他们带回去!”

我们站在路边,绝望地哭泣着,唱着:“我们,我们是中华民族的年轻战士。我们虽然年轻,但志向远大……” 据说,回到学校后,老师被记大过。但绵延十英里的烧焦尸体是我半生的噩梦。

我还记得有一次我去歌乐山脚下练习信号量。我认真地传达了敌人的情况,觉得自己很有用。而且因为童子军每天都要做好事,每次回家的路上经过沙坪坝镇,他们总是希望能帮助到路边需要帮助的人。但当时,沙坪坝拥有来自中央大学、重庆大学、南开中学的数万名师生。它已经是一个著名的文化小镇。不是轮到童子军每天都做好事,这让我们感到无用。

初三开学不久,就有外国政要来访。南开是第一站。我和另一个同学被派到门口站岗。那时,我刚刚晋升为班长。童军制服(即制服)肩上有个绳子似的标志,系着一条亮紫白相间的南开围巾,手里拿着一根童军棍。我以为我在做一些非常重要的事情。.

那天,恰巧张大飞从重庆来我家——他已经开始驾驶驱逐舰对抗日机,经过南开大门,回到家对我妈妈说:“我只是看到邦媛守在校门口,她的胳膊和那个男孩粗得像一根军棍。”

我没当回事,人家都说我太瘦了,我却说胖子俗气。那时,我并没有意识到自己外表的美丽和丑陋。我剪过男人的头发,从不照镜子,甚至很少注意男女之间的差异。我的表弟宝钢正好相反。她是一个美丽的人。她是中山中学二年级的学生,据说是校花。暑假回家后,我整天照镜子。我不喜欢我邋遢的样子,对我说:“你的童年怎么这么久?”

整个初中时期确实像是童年的延伸,但我从童年转学到各地,从此进入了稳定的成长期。在南开优良的阅读氛围中,我赢得了老师们的春风,奠定了终生为人读书的基础。

那年开学前,妈妈在城里给我订了一些淡蓝色和阴丹士林布的校服(洗了一辈子也不会掉色,到台湾后几乎没见过),因为我要上高中了. 没有更多的童子军制服。一天早上,我穿着一件浅蓝色的短袖制服,从我家门前的小斜坡上走上山脊。在长满青草的狭窄山脊上行走需要灵活的平衡。大雨过后,两边的稻田都充满了水。当我低下头时,我看到了稻田水中一个女孩的倒影。是我穿着长袍!我张开双手保持平衡,脸上快乐而专注。头顶的天空是那么的高,那么的蓝,千变万化的白云飞过。在我十六岁的时候,

烽火台燃烧着炽热,炸弹的声音伴随着我们的阅读。不闹铃的时候,埋头苦干;闹钟响的时候,你还带着课本,为明天的考试做准备。与今天在这样的环境中长大的孩子相比英国投弹兵进行曲,在快乐环境中长大的孩子,更具有紧迫感,更早懂事,但他们的心智老得更快。在如此艰苦的环境中,我们每天吃得不好,穿得不好,晚上被臭虫咬,白天要拉警报,即使是在月光下的夜晚。正因为如此,剩余的时间变得极为宝贵。老师说:“如果你表现不好,就会被淘汰。” 就像你躲得不好一样小心和害怕,你会被炸死。每天早上的升旗仪式上,老师们总会说几句鼓励的话。南开给我们的“打人教育”深深地影响了我们。在战火纷飞的岁月里,师徒们携手守护着这一方学问的净土。毅力和勤奋帮助我们从幼稚的孩子成长为懂事的少年,并在恶劣的环境中正常成长,正如张伯龄校长所说:“你不戴校徽出门,让人看到你来自南开。” s 学习。毅力和勤奋帮助我们从幼稚的孩子成长为懂事的少年,并在恶劣的环境中正常成长,正如张伯龄校长所说:“你不戴校徽出门,让人看到你来自南开。” s 学习。毅力和勤奋帮助我们从幼稚的孩子成长为懂事的少年,并在恶劣的环境中正常成长,正如张伯龄校长所说:“你不戴校徽出门,让人看到你来自南开。”

...

生活充满讽刺,今天确实有很多讽刺的时刻值得思考。

我是在晴天和月夜逃避警报时开始谈论文学和艺术的。上初中的时候,我头脑很简单。我在疏散郊区的时候,经常谈论课本上的问题和同学间的小喜怒哀乐。虽然很害怕,但有时我觉得不上课(尤其是早上的数学课)出去跑步会很有趣。然而,错过的课程将在困倦的夜间学习期间补上。

高一那年,轰炸最为惨烈,伤亡惨重。在政府的号召下,“时光与潮汐”俱乐部还在山坡下搭建了一个比较坚固的防空洞,有一张小桌子和许多木凳,可以容纳20人左右,配备电灯、水和干粮。让编辑部能够在避险的同时赶稿。我的父母还告诉我在空袭期间立即穿过稻田以躲避警报。学校还鼓励初中生带三五个人到安全的地方避难。我经常带我父亲的好朋友洪兰佑的舅舅的女儿洪灿和洪娟回家。警报解除后,在回学校之前,我会回家吃饱饭。防空洞外,死亡的威胁从未停止,但听大人们谈时事,分析时事,对我生命中的每一分钟都是宝贵的启发。那时,轰炸的声音在我耳边回荡,但在防空洞里读到的书的内容,也在我心中激荡。回学校的路上,经常是讲书里的故事,这大概是唯一能抚平那个时代恐惧的方法吧。轰炸的声音在我耳边回荡,但在防空洞里读到的书的内容也在我心中激荡。回学校的路上,经常是讲书里的故事,这大概是唯一能抚慰那个时代恐惧的方法吧。轰炸的声音在我耳边回荡,但在防空洞里读到的书的内容也在我心中激荡。回学校的路上,经常是讲书里的故事,这大概是唯一能抚平那个时代恐惧的方法吧。

我很幸运(或不幸)出生在一个革命家庭。我从小就听过、看过、经历过历史上的各种悲惨场景。很多画面都印在了我的心里。; 其中,最深刻、最持久的是十三岁到二十岁,在我所有的成长岁月里,日本人都在激烈地追赶。太阳仍然每天都在升起,但在阳光下生活是多么奢侈。

六十年前的种种黑夜恐惧,至今记忆犹新。重读抗战史,哪怕是最简单的,一行一行的《中华民国大事记》(1989年,台北,《传记与文学》),翻到1940年8月,国际除外新闻和前线战报,其中记载:

9日:日军63次空袭重庆。

11日:九十架日本飞机袭击重庆,我击落其中五架。

19日:190多架日军飞机轰炸重庆市区。

20日:170架日军飞机再次轰炸重庆,引发市区火灾,给民众造成重大损失。

23日:80多架日军飞机袭击重庆。

9月13日:44架日本飞机袭击重庆,我击落其中6架。9月18日:东北沦陷九周年。李杜报告说,上半年东北志愿军作战3200余次,平均每天进攻日寇20余次。

10月7日:昆明空战激烈。

12月29日:美国总统罗斯福发表“炉边谈话”,宣称中美英三国命运息息相关。

罗斯福在他著名的“炉边谈话”中说,当今世界上无处可寻香格里拉——这就是1933年的英国作家詹姆斯·希尔顿(James Hilton,1900-1954)《失落的地平线》的地名是享誉世界。

1941年6月5日,日军战机夜间袭击重庆市,在学校门口的大隧道内造成窒息惨案,造成3万多名市民伤亡。报道指出,日军飞机在大隧道的所有出口投下炸弹,封锁了逃生之路。救援人员在火灾中打开了两三个出口。地道里的许多市民在窒息前已经撕破了衣服,胸口的皮肉都裂开了。他的脸上写满了挣扎和痛苦,幸存者寥寥无几。这一页血迹斑斑的记录显示了日本人的恶毒,这种残忍促使对日战争更加团结。对于这场历史上不能错过的民族仇恨,我仍然感到愤怒和悲伤。

1941年8月7日,日军飞机开始日夜在重庆进行“疲劳轰炸”。四川全境每天有近百架飞机被轰炸,一些小镇被毁了一半。目的是摧毁中国人民的抗战。当心。到十三号,一个星期,白天和黑夜,没有六小时的间隔。在重庆,断水断灯,人们没有饭吃,没有房子,也没有睡觉,但在这种虐待之下,抗日的意志变得更加强烈。这一天,八十六架飞机再次出击,蒋介石大元帅驻扎的曾家燕三弹未中。同月30日,黄山军区会议遭到袭击,数名警卫死伤,国民政府礼堂被炸。

整个八月,在与南京汉口并称为三大火炉的重庆,盛夏的烈日炙烤,重庆市民被炸弹和取之不尽的火光包围。重庆市没有完整的街道。活在炼狱中,受尽折磨。

一天,一架日本飞机轰炸沙坪坝,摧毁文化中心的精神堡垒;我家半个屋顶被震掉,邻居农夫被炸弹炸死,他妈妈坐在田埂上哭了三天三夜。我和洪灿、洪娟勇敢地回到了未倒塌的餐厅。见木饭碗里的白米饭还热乎乎的,他们还吃了一碗才回学校。那天晚上,下着倾盆大雨,我们一家人半坐半躺,蜷缩在半屋顶的房子里。那时,妈妈又病了,不得不躺在自己的床上。整张床都盖着一块大油布来遮雨。爸爸坐在床头,一只手撑着一把大油伞,盖在自己和妈妈的头上,等待天亮……

那是我年轻时的场景。死亡可以日夜从天而降,但幸存者的生命力却越来越强。

...

1941年的寒假是在轰炸中度过的。开学后,南开合唱团每天花一小时练习李宝臣老师指挥的《千人合唱》歌曲。3月12日,他们先在礼堂唱歌,然后在重庆市中心被炸毁的废墟上(后来的精神堡垒广场)加了一个脚手架。唱爱国歌曲,希望全城贫困同胞,全世界人民,地下死者的灵魂都能听到。我们唱歌:

中国一定要强大!中国一定要强大!

看那八百勇士,孤身一人在东方战场……

起来吧,不想做奴隶的人,用我们的血肉建造我们的新长城。在中华民族最危险的时候,每个人都被迫发出最后的怒吼。(田汉作曲《义勇军进行曲》是一首民族抗日歌曲,中华人民共和国将其定为国歌,来台后无人敢再唱。)

那一夜,歌声震天,每个人的热血沸腾,泪水未干,他们高声唱出积聚在心底的悲愤。多年后,李先生回忆起当时的情况:“我上台指挥时,看到一栋在日军轰炸后烧毁倒塌的建筑,我听到了千军万马的声音。” 那歌声的威力,在太平天国时期是无法想象的。的。

“二十世纪是一个大悲壮的世纪。二战后,欧洲犹太人写下了数百个悲痛的故事。日本人因为侵略而挑起两颗原子弹,他们还写了一个无尽的。中国人民一直20世纪初以来与苦难交织在一起。八年抗战,数百万人死亡,数千万人流离失所。我在那场战争中长大,心中满是弹痕。 60年来,我有没有为家乡和为她而战的人写下血泪记录?” ——齐邦元

---

--

编号:三联书通