首先要知道日军使用的是什么毒气,使用毒气的经纬度。

根据已查明的资料,日军在华正式实施的毒气按时间顺序依次为绿剂(催泪)⇒红剂(呕吐)⇒黄剂(糜烂)。日本化学武器从研发到实验,要经过陆军科学研究所和陆军习志野学校的过程。中日战争爆发前,进行了许多试验。忽略危害较小的绿色药剂,直奔主题。 1938年4月徐州会战中,日军开始使用加有“红色药剂”的红色气瓶和红色子弹。此后,这种临时性毒气被广泛使用。例如,笔者有一份华中方面军司令部编着的《华中辐射教育参考书(案)》二战飞行员死亡率,内页有一份22师司令部,日期为1939年1月。为学习华中方面军在武汉战役中发射“特烟(红管、红子弹)”的经验,师从华中方面军指挥部抄录毒气教育参考资料。资料前言为“此条为武汉突袭特烟发射实施的主要规定,尚待考量,为下一次战役提供参考。”由此可见,日军在中国正式使用该型毒气仍处于初级阶段。

红色特工的作用是一把利器,可以让对手在短时间内失去战斗能力。一般来说,日军在发动进攻行动之前,都会向对方阵地辐射。其功效表述为“即使戴着防毒面具,仍然具有一定的穿透力,造成刺激性伤害,从而降低战斗力”。红剂是关爱常用的,笔者在很多日文资料中都找到了。最初,它是由特种气体部队迫击炮旅发射的,但从独立混合第9旅炮兵部队的记录来看,该旅的炮兵部队也在1939年中期开始了这种训练。

接下来是黄色特工。

黄剂,分为芥子气和路易斯气,具有腐蚀性,可对皮肤和呼吸道造成严重损害。伤员经历起泡、化脓、糜烂、高死亡率和永久性损伤。首次在关内正式使用。根据目前的信息,应该是1939年7月。2018年12月左右,在日本的雅虎拍卖会上,出现了多份毒气材料的副本。那时,我对毒气一无所知(现在也不知道)。得知后,想尽可能的全部买下来,可是开拍后,好几个材料的价格暴涨。其中,最为珍视的《金东战记》以近两万的价格被拍卖,总量可能在七万左右。最后我只吃了其中一个。随后在次年,共同社报道了一则消息,日本学者松野诚也发现了日军毒气部队在中日战争期间在中国使用毒气的记录。出乎意料的是,这是雅虎的那批战斗细节。

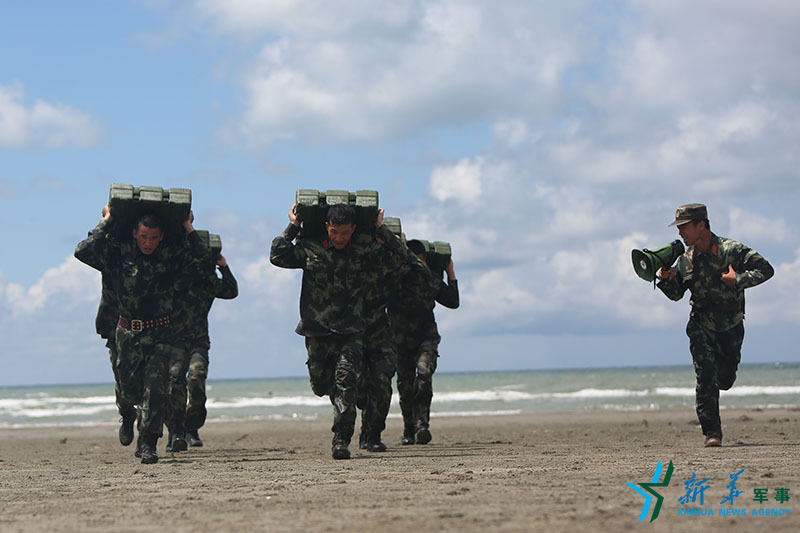

上图为1939年9月国军5营向长子进攻时发射红弹的战报。

这批资料紧随其后,松野诚也在《抗日战争研究》杂志上发表了论文,《战记》中展现的瓦斯战争的现实日军迫害大队”。有人提出问题,日军是否如论文所述第一次使用,这需要完整的证据链来证明。目前的数据表明的证据链是1939年5月,大本营发布“大陆手指452号”命令,指示华北方面军“就地使用黄剂”,即芥子气/刘易斯气(或芥子路混合物) 5月《中国内地指南》发布后,6月底开始计划,特种部队用“黄剂”迫击炮5旅,装载黄剂的95式黄弹被94式轻型迫击炮。此外,各种上述有毒气体种类也可以通过命令文件进行调查。

以上是日军在海关毒气行动的经纬度。

从这个和现有的日军资料可以看出,黄毒剂在中国实战使用的时间应该是1939年7月开始的。其实从时间点不难发现认为“金东行动”是按照日军参谋长的指示进行的,也是该指示下达后的第一次行动。 , 来确认它的威力。日军在海关使用毒气无非是对中国的蔑视,认为中国没有实力采取对等方式进行报复,但对于其他国家,尤其是苏联和美国,他们采取了与中国完全不同的态度。

关东军在中国境外的主要目的是为对苏开战做准备。因此,早在1939年,日军就在“伪满洲国”进行了毒气战的试验和演习。关东军认为,如果日苏爆发战争,在战争过程中可能会遭遇毒气战。但即便如此,诺门罕战役爆发后,8月初,关东军仍向当时负责海拉尔卫戍、在诺门罕地区的第23师派出化学武器。其中,红色毒气罐10000枚,标有“黄A、黄E”的化学弹7000枚。为操作保密起见,“黄A”、“黄E”、“黄H”分别更名为“A弹”、“B弹”、“C弹”,红管更名为“T管”。这种分类也可以在其他来源中找到。例如,在交付给陆军习志野学校的一份弹药文件中,“黄羽(黄一号)”被指定为“A、B、C”。同时还附赠“95式取消信”,也是化学战材料。

关东军第197军区

另外,有资料显示,8月12日,在关东军爆发诺门罕之战时,第二威胁联队还进行了“昭和十四年关东军第二特训” ”。它是“下雨”,“洒毒”(下雨是一个特定的术语)。因为当时日军通过情报得知,在诺门罕的苏军可能会使用毒气,以防万一,所以在部署“黄色子弹”的同时,在诺门罕战役中部署了毒气战特种部队。第二联队,这些举动只是为了防止苏联使用毒气的对等防御策略。但由于苏联没有在诺门罕使用它,日本也没有。诺门罕战役后,关东军更正式地进行了大规模的毒气战演习和实验。 1940年9月,甚至用“黄毒剂”进行了大规模的人体试验。

《九五式消毒箱操作办法》第一条指出,其作用是:“对受侵蚀的气体污染区或气体污染的物料进行消毒”。消毒箱内装有7公斤次氯酸钙作为氧化剂。 10000个消毒盒相当于70吨消毒剂。

当时,笔者怀疑《大陆手指第452号》的上映时间与《诺门罕之战》爆发的时间接近,因此怀疑是否与诺门罕有关。对此,笔者与松野诚也进行了讨论。松野认为,当时他也怀疑两者之间存在某种关系,但因为关东军和华北方面军是完全不同的部队。而当它由总参作战部起草并由参谋长发给华北方面军的《大陆指南第452号》(1939年5月13日)时,总参谋部没想到的是诺门罕的小冲突将演变成一场大战。因此,目前还没有消息表明,在诺门罕没有大规模战斗的情况下,总参谋部急于在华北进行黄弹试验,以应对与苏联的战争。同时,他也没有否认1939年7月的“金东行动”,积累苏联战争经验的目的也没有完全丧失,但首先还是研究了中国军队的使用。此外,当时并没有设想在未来与美军的战斗中使用毒气。

其实,从1942年初第一次菲律宾战役开始,日军就发生了以下奇葩事。首先,组建第14集团军攻打菲律宾,隶属于毒气战特种部队——第3迫害旅。由于苏联和美国都有对抗毒气的能力,所以他们也有对付美军的装备。二是在巴丹会战之前,其实应该发放“特种作战物资”,但由于没有“都吉神定53号”令,目前无法查明装备了哪些化学毒气武器。三、1942年3月5日,部队奉命禁止使用红弹、红管。

为了第16师、第65旅和第4师进攻巴丹半岛,部署了第3迫害旅(原隶属于第25军)的一个中队。

兵总(军站处处长)向杜团(第十四军品)交付“特种作战物资”。

不难发现,下面的命令来自上级指挥机构,即南军参谋长下达的最后通牒“南戛纳482号”。接下来,十四军也要下达一个内容相同的命令,即“都吉神定67号”。之后,第十六师按照上述两令的主旨,下达了“元神定36号”。日本的作战命令分为A、B、C、D四种,D是指军站关系命令。因此,命令直接指出,停止了野战兵工厂运送毒气武器(红弹、红管)的运送,从源头上切断了前线部队使用毒气的可能性。可见,日军在使用不会造成永久伤害的红色药剂时如此谨慎,更不用说使用杀伤力和永久伤害高的黄色药剂了。

日本毒气战争著名学者吉见义明指出,日本是二战中唯一使用毒气的国家,但政府并不承认。由于气体作业是秘密进行的,因此能够保存的相关文件并不多。目前,除了发现日军在“浩北”号进行毒气人体实验外,似乎没有直接证据表明在诺门罕和太平洋战场使用毒气。不过,这也不是绝对的。

——

还有几点要补充

进入1941年后,日本的外部环境急剧恶化。 1941年6月22日德苏战争爆发后,日本立即通过“有关推进南方治理的问题”,企图建立日法军事同盟。由于日军此前曾以武力进入法属印度支那北部,如果谈判难以解决,就决定动用武力,同时提前做好出兵准备。

同年7月,解除华南方面军作战序列,以“军令陆家24号”组织第23军、第25军。第23集团军实际上继承了华南阵线(不包括法属印度支那)的作战任务,而第25集团军则准备进入法属印度支那南部。在下发给第23军和第25军的《大陆指南第901号》(1941年7月19日)指令中,第7条明确规定“禁止使用毒气,除非另有指示”。这一命令也可以得出结论,虽然日军在中国战场上无视国际法,但在处理以英、美、法、荷为主体的关系时,仍对使用毒气有所保留。战争。

1941年11月太平洋战争爆发前,当时属于大本营的南海支队(由第55师的部分骨干组成)也携带了一个红管(500支)和红色子弹(1400 发)。南海支队12月初袭击关岛,也对美军做出了回应。他虽然携带毒气武器,但在《大陆指南第1029号》中明确告知该支队“关于特殊弹药和特殊烟雾问题,必要时另行说明”。所以,参考文后南军发布的“南神一电气482号”,我觉得结果也应该告知,不允许使用。

虽然日军有发动毒气战的能力,但考虑到日本资源匮乏(胡说八道),在面对苏、苏等强大对手之前,应该慎重考虑何时先使用毒气。美国。 .

——

回答“中国被毒化后是否试图用毒气还击?”

许多网络文章都提到了中国军队在淞沪会战中使用毒气。据日本战时报纸报道,1937年9月23日,日本新闻发表了《敌弹落下后突然呼吸困难,卑鄙的中国军队使用毒气弹》。我们先来看看这份报告的主要内容。报道指出:“22日晚9时50分左右,三架飞机向天嘎米部队上空投掷照明弹,随后中国军队的火炮于10时左右向刘家航前线和大厂镇发起进攻。大约50发炮弹朝那个方向开火,顿时前线多名士兵身上散发出恶臭,呼吸困难,专职杀毒人员调查后认为疑似是窒息光气,毒气弹约有十几发和大多数野战炮弹。手榴弹一个接一个地掉下来,但气体性能被认为是不够的。”

这是一个著名的报道事件,1937年9月22日,上海远征军司令员松井石玄在日记中记载,写在《松井上将战役日记》中。 :

第三师地位

今晚从正前方向该师发射了大约 20 发炮弹。炮弹在弹着点附近闻起来像肥皂味,几名士兵感到喉咙受了轻伤。于是,立即派出化学所的工作人员进行了调查。发现那些弹药和我军的红管毒气弹有类似的作用。 (中间省略)可以想象,敌人也准备释放毒气弹。但由于尚未确认敌方是否真的使用毒气弹,该师奉命暂时不使用毒气弹。 "

同样,吉美吉明的主编《毒气战教育关系教材》,收录了由化学战教育组编着的教材《敌军使用毒气的调查》。中国远征军。作者认为,从这个材料中记录的时间。从报纸上的报道来看,这似乎是日军首次声称中国军队使用毒气的报道。相关部分如下:

这个文件解释如下。

《毒气战教材》中的表中第二项记载,天阿米的部队在上海阳兴镇被中国陆军迫击炮发射的光气弹没有受到伤害。阳兴镇位于上海北部。这个地方非常有名。相信对淞沪会战稍有了解的人都听说过。当时日军第3师被派往上海作战,在吴淞登陆,但登陆时间已经是1937年9月5日。因此,我认为日期栏的“8月2日”应该是误传。同时,在表中第三项的记录栏中,也可以确认地名严世芳在同一地区。结合第三项中的“8月23日至9月22日”,笔者认为这两个事件是同一事件。天神部队,也就是第3师团第34联队(部队指挥官田神八郎),我觉得可以确定“高神部队”和“杨兴振”。 9月22日至23日,第34团前线位于刘家航对面的金家湾、司黎线。因此,报纸的报道、松井的日记、教育组的案件调查报告,可以连在一起。可以确定,3师34联队是正确的。

询问了《第三师地方部队的历史》和《第34团的历史》。 9月22日至23日,也就是部队在刘家兴附近作战的所谓历史记载,没有“受中国军队之苦”的证据。发射毒气弹”。同时,没有查询第3师第34团战报(C)、野战3联队1营战报(C)的查询记录。炮兵,当时隶属于第34团。也就是说,无论是一线步兵还是后方的野战炮兵阵地都没有提到这件事。

难怪最重要的松井日记没有在第34步发表。

这很尴尬。前线部队遇到异常情况,是一场“毒气大战”,假装什么都没发生是非常不合理的。但《野战炮兵第三团史》记载,22日晚,炮兵阵地观察哨附近有5发炮弹落下,约30分钟后散发出微弱恶臭。因此,将疑似光气报告给了机翼。但光气,尤其是少量光气,并不能确定为作战部队中的气将和统帅。测试需要探测器和试纸,现在也很难确定。结果在战争期间很快就发布了,甚至第二天就发布了报告。笔者对此事非常怀疑。

这种怀疑并非没有道理。首先,当时只有第3师在登陆后伤亡惨重。据说有近6000人在战斗中死伤,1000多人身患战争病。因此,作为上海远征军司令员的松井二战飞行员死亡率,对这种情况非常担心。从《灵命452号》、《灵命595号》、《大陆指南9号》中可以看出,在此期间,松井多次向中央军申请使用毒气的授权,但均未获授权。被允许。二是发现《松井上将征战日记》的主编、出版人田中正树修改增补了数百处。看,被中国军方毒气的记录也不存在,很不合情理。第三,在找到更详细的调查之前,对该事件存在很大的疑问。

被俘日军的文件上写着:使用(毒气)时,预先宣传敌人已先使用毒气。

笔者个人认为,以中国军队实施毒气战的能力,先用毒气的可能性很低。除了害怕报复之外,对国际社会的影响也很糟糕。对于政府来说,这在道德上是被动的。另一方面,日本为了急于迫使中国投降,此时的上海战场陷入胶着状态,地面上的日军一直为所欲为。