赛博朋克的一众影视作品中,《攻壳机动队》既是房间里的大象,又是望其项背的高山。在它甫一问世的1989年攻壳机动队 无罪 哲学,当时赛博朋克的各类视觉元素已臻成熟,多种范式的表达也接近固化。

就在赛博文学日薄西山的年代,《攻壳机动队》横空出世,其表达的多样化和丰富程度一度让我以为正是它的绚烂透支了赛博朋克将死的生命。

开端和异端

从体量上说,三部漫画和两部外传,两季TV版动画和前传,五部动画版电影和四部OVA以及一部真人版电影,共同编织起饱满丰富的“攻壳宇宙”。

从深度上看,这部上世纪作品花费大量篇幅描绘了科技给后现代社会造成的割裂,以及技术伦理对人这个概念的分化,而今片中各类预言已在这20余年间陆续应验。

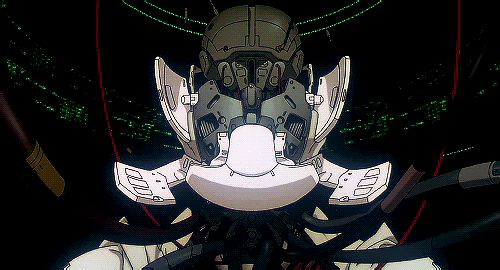

攻壳机动队的英文名Ghost in the Shell更贴近作品想要表达的内核,也暗指了源自笛卡尔的身心二元论,《攻壳机动队2:无罪》(下称《无罪》)藉由对玩偶机器人身份的辩论,深入剖析人类在自我身份认同上所面临的两难处境。贯穿其中的主题,正是人类在自我进化过程中的持续异化。

和押井守一样。《无罪》无论从影像风格和视听语言绝对算得上动画电影的“异端”。大量的引用似乎真的需要脑机接口才能跟上理解,夹杂其中的哲学思辨也将叙事切割的较为零碎。

这样用旁征博引的广度加上伦理挖掘的深度让人在跪与半跪状态反复切换。硬核的科幻迷对此甘之如饴,但对普通观众来说并不友好。

同化和异化

赛博朋克从根本上颠覆了人类的本体论基础。在这个智械共存的世代,肉体被机械不断取代和增强。《无罪》中,所有的角色都不同程度地接受了义体改造。这隐藏着我们自我认知的不确定性和对人类身份的沉重怀疑。

根据恐怖谷效应,当人偶与我们相去甚远时,我们在其中寻找共性,并将自身投射至非人之物之上,从而实现“造人”这僭越造物主的夙愿;

而当玩偶的面目与我们越发相似时攻壳机动队 无罪 哲学,我们非但没有因为自己的巧夺天工而窃喜,反而感受到了威胁,似乎自己的独一无二遭到挑战,甚至又被取而代之的可能。

《无罪》中,机械与肉体存在着一条隐藏的渐近线。人与机器之间的界限随着机械化程度的越来越高逐渐彻底模糊。此时已经分辨不出是人类在机械化,还是机械在进行对人类的仿生。仿生人不仅会梦见电子羊,其行为举止也会向人类靠拢,人类义体化后,也拥有了机械的缺陷。人这个独立的个体成了机械的忒休斯之船。

进化和退化

在《无罪》赛博朋克的世界里,人类头顶的德摩克里斯之剑并非面对海量资讯时灵魂的不可承受之轻,而是经由义体化或电子脑植入后面临的身份认同。

表面上看,电子脑的植入让人能够实现与他人随时随地互联,轻而易举地徜徉于信息的海洋,但在看似联通了信息高速公路的“进化”背后,实际上是人类的唯一性被机械挑战,实现了不可逆转的“退化”。

“ 我们能够借助科技所做的事情越多,也就意味着在失去科技之后所能做的事情越少。”

日新月异的科技固然让我们上九天揽月下五洋捉鳖,但当这种革新从外部转向内部、进而撼动人类在个体层面的存在方式时,我们应该着眼的就不再是如何更大限度地去改变这个世界,而是如何去接纳一个逐渐异化的自己了。

神性和人性

跳脱人性的层面,一个难题呼之欲出:

如果义体化的人类与被注入灵魂的仿生人偶,只不过是从相异的两极出发,但目标接近的殊途同归,那么人类何来的权柄决定机器人的命运?

“ 人偶要是能说话,大概也会喊出『我不想成为人类』这样的话吧。”

在解救了被绑架的受害者之后,素子对这些女孩险些被植入机械的命运发出了怜悯和叹息,这句话超越了狭隘的科技伦理,是从广义的维度给予那些无声狂啸者的终极关怀。

当人类将关注的目光从自身投向曾经的异己时,其形象也终于在本片中呈现出了一份难得的纯真:当几乎全身义体化的的巴特给他的狗喂食的时候,他身上所有非人元素都被这无比家常而温暖的一刻冲淡。

也正是在这再平凡不过的日常之中,《无罪》完成了对其叙事深度的挖掘:亟待进化的,并不只有学识和肉身,还有在全新的伦理下,人类对于自身与万物的认知。

尾声与梵声

“ 生死去来,棚头傀儡。一线断时,落落磊磊。”

在贯穿《无罪》的大量引语中,日本能剧作家世阿弥的四句话被视听语言极致的演绎。这四句话也暗喻人类自身的命运:

人的一生就像木偶一般,被看得见和看不见的外力操纵,而当维系我们行为的那根线断裂之时,生命也就随之划上句号,这副血肉之躯也会像木偶一般失去行动力。

对于木偶来说,提线就是它的生命线,对于人类来说又何尝不是如此?当我们骄傲地认定我们的存在是依托于自我的自由意志之时,其选择是否真正源自本身?生命的真相,又是否是一场木偶剧呢?