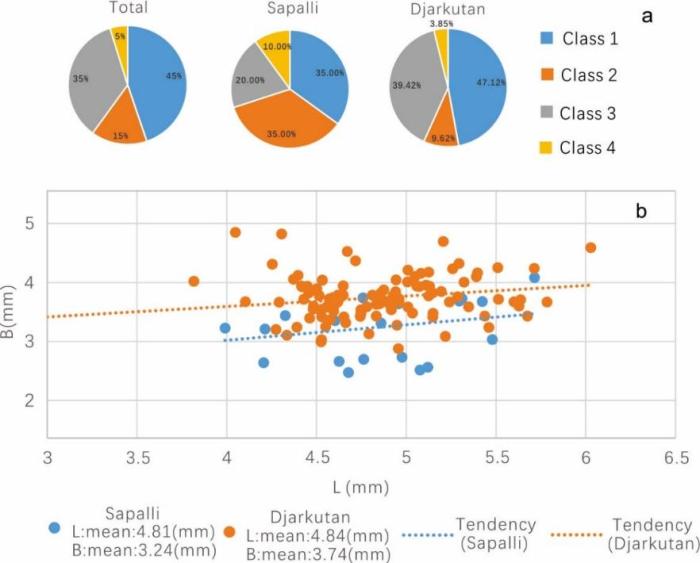

中亚青铜时代葡萄遗存在不同遗址中的组合与体积变化趋势变化。 陈冠翰 供图

中亚青铜时代葡萄遗存在不同遗址中的组合与体积变化趋势变化。 陈冠翰 供图

中新网北京10月28日电中国现代栽培葡萄的源头,一般被认为由汉代张骞出使西域时从乌兹别克斯坦带回的中亚栽培葡萄。不过,中亚葡萄如何起源?又如何通过栽培演化形成葡萄的现代东方品种群?这个过程一直未有定论,也备受学界关注。

遗址航拍影像:a)Djarkutan神庙遗址;b)Sapalli遗址。 陈冠翰 供图

遗址航拍影像:a)Djarkutan神庙遗址;b)Sapalli遗址。 陈冠翰 供图

记者28日从中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(中科院古脊椎所)获悉,该所环境考古团队领衔并与西北大学文化遗产学院、德国马克斯普朗克人类历史科学研究所等中外机构开展“一带一路”考古合作,对中亚乌兹别克斯坦境内青铜时代(约公元前2000年)贾尔库坦(Djarkutan)神庙遗址和萨帕利(Sapalli)聚落遗址出土的栽培葡萄种子遗存进行研究,最近取得多项新发现,包括中亚青铜时代至少存在4种形态差异明显的栽培葡萄品种、人们已经有意识选择更大更饱满葡萄用于祭祀活动、社会需求促进葡萄栽培进一步选育等。

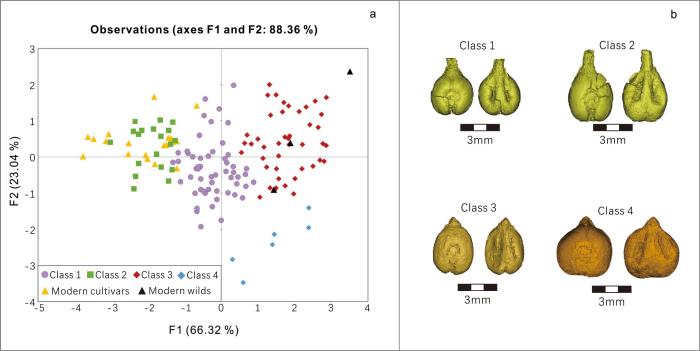

中亚青铜时代葡萄遗存与现代类型的主成分分析及各组数据变化。 陈冠翰 供图

中亚青铜时代葡萄遗存与现代类型的主成分分析及各组数据变化。 陈冠翰 供图

这项中亚葡萄起源、栽培演化过程研究的重要成果论文,近日在国际学术期刊《科学报告》(Scientific Reports)在线发表,中科院古脊椎所博士研究生陈冠翰为论文第一作者,中科院古脊椎所李小强、周新郢研究员为共同通讯作者。

陈冠翰介绍说,青铜时代早期作物全球化加速了亚欧大陆区域间的作物辐射、传播和交流,作物的进一步选择培育及对不同环境的适应性演化,促进了各类作物地方品系和栽培种的多样化发展,这个过程也被称为“二次农业革命”。而葡萄是全球最重要的水果作物,其现代品种数量近5000个,大致分为东方品种群、西欧品种、黑海品种三大类群。其中,东方品种群包括数千种现代栽培种,广泛分布于西亚、中亚及东亚地区,以大粒鲜食品种(直接食用)为主。目前的研究认为,葡萄的栽培开始亚洲西南部与欧洲南部地区。

本次研究依据葡萄种子长度、宽度、茎长等多组形态测量数据,通过多种科技分析等统计方法,对乌兹别克斯坦两处遗址中出土的多种葡萄种子进行形态识别,并结合碳十四测年与当地考古文化记录,对当地青铜时代文明种植的葡萄类型及早期园艺活动进行综合研究。

形态统计分析结果显示,中亚青铜时代的栽培葡萄种子可分为4个典型形态类型,包括2种以短茎、圆颗粒为典型特征,与现代野生葡萄种子相似的似野生栽培类型;1种以长茎、长颗粒、较大个体为典型特征的典型驯化栽培类型;1种颗粒大小中等,种子形态介于野生类型与驯化类型间的过渡类型。其中,过渡类型占遗址中发现全部葡萄比例的45%,似野生栽培类型占40%,驯化栽培类型占15%。这种形态类型分布表明,在中亚青铜时代的果园中,至少存在4种具有明显形态差异的栽培葡萄品种,其中的典型驯化栽培类型已经表现出明显的现代驯化葡萄特征。

中亚地区青铜时代绿洲文明不同栽培葡萄类型的艺术想象图。 汪静怡 供图

中亚地区青铜时代绿洲文明不同栽培葡萄类型的艺术想象图。 汪静怡 供图

陈冠翰指出,这次研究还将贾尔库坦遗址神庙祭坛周边的样品与普通定居点萨帕利遗址中出土的葡萄种子进行对比,结果显示,相对普通定居点,神庙中出土的葡萄种子平均体积偏大,类型更加集中。这种差异可能指示在青铜时代的中亚,人们已经开始有意识的选择果实更大、更饱满的葡萄用于祭祀活动。考古资料也显示,青铜时代中亚地区的绿洲农业文明以小型绿洲城邦为主,这一时期城市快速发展,神庙等仪式性场所出现,市民与精英阶层人口增加。这些因素可能加剧当地人群对更高产、更饱满葡萄品种的需求,从而促进当地农民对果园中的栽培葡萄开展进一步选育。

中科院古脊椎所表示,这项“一带一路”中外合作研究通过多种先进分析方法,结合考古学资料,对中亚地区青铜时代遗址中发现的栽培葡萄遗存的类型、遗址间的差异及当地人类早期园艺活动进行综合分析研究,相关成果对于进一步认识葡萄传入中国新疆地区的过程、传入品种的类型,以及后期中国本地葡萄品种的培育历史等科学问题都具有重要意义。